皆さんこんにちは。

あっ!!!!!!!

という間に七月です。

そして早くも梅雨が明けてしまいました。

こんなに早く梅雨明けすると水不足が心配されますが、昨今の梅雨は降れば極端に降って各地に災害を

もたらし、農作物に影響も出ます。

人間にとって「丁度いい」とは人間にとって都合がよいだけです。

自然界には自然界の都合があります。

人がこれに合せていくしかないんですけどね…

さて、善教寺は庫裡(住居)部分が完成し、私は仮住まいの熊本市内のマンションから庫裡に引っ越し

ました。

とは言え相変わらず愛知の一心庵と熊本の往復が続く活動です。

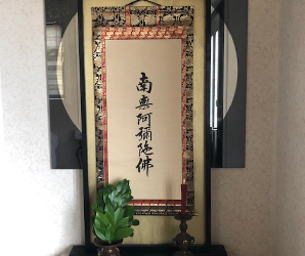

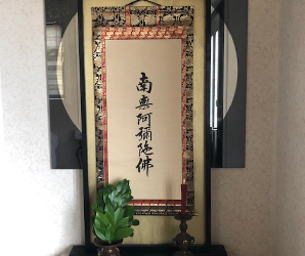

本堂にもお荘厳が入りました。

これからご本尊の安置や細かな飾り付けがありますが、慌てずボチボチやっていきます。

まだ完成はしていませんが、8月からはとりあえず本堂でのお参りも出来るようにはしたいと思っています。

皆さん、浄土真宗の「七高僧」ってご存知でしょうか?

インドの僧、龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ)と天親菩薩(てんじんぼさつ)。

中国の僧、曇鸞大師(どんらんだいし)、道綽禅師(どうしゃくぜんじ)と

善導大師(ぜんどうだいし)。

そして日本の僧、源信和尚(げんしんかしょう)と源空聖人(げんくうしょうにん)。

この源空聖人とは浄土宗の宗祖、法然聖人のことで、親鸞聖人の師です。

この七高僧は、いずれも阿弥陀如来の救いとお浄土の教えを伝えて来られた方々で、この七高僧の教えと

龍樹菩薩→天親菩薩→曇鸞大師→道綽禅師→善導大師→源信和尚→源空(法然上人)が脈々とこの教えを

説かれ、そしてこれを親鸞聖人が引き継がれ浄土真宗の教えとなって広まり、今の世を生きるわたしたちに

阿弥陀さまの救いそのものである「南無阿弥陀仏」が届いているんです。

ちなみに親鸞聖人は七高僧の中でも天親菩薩と曇鸞大師の教えを特に重要とされていたようです。

なので名前も天親の「親」と曇鸞の「鸞」を取って、自ら「親鸞」と名乗られています。

今月はこの七高僧の中でも第一祖である龍樹菩薩のお話をさせて頂きます。

龍樹菩薩は2世紀に生まれたインド仏教の僧で、若いころから天性の才能に恵まれ、その学識をもって有名と

なりました。

龍樹菩薩は才能豊かな三人の友人を持っていましたが、ある時「学問の誉は既に得たのでこれからは快楽に

尽くそう」と決めたそうです。

そして術師から姿かたちを隠す隠身の術を取得し、宮殿に忍び込んで女官全てにいかがわしい事をしたそう

です。

これを知った王臣たちは、砂を門に撒いてその足跡を追い、三人の友人は皆存在がバレて切り殺されてしまい

ました。

しかし龍樹だけは身を隠して惨殺を免れたそうです。

この時、「愛欲が苦悩と不幸の原因」と悟り、出家して僧となった、という逸話があります。

龍樹菩薩はその生涯で多くの教えを残していますが、その中に「有無見(うむけん)」という教えがあり

ます。

これは「有の見(うのけん)」と「無の見」(むのけん)というものがあり、実在に固執する見解が

「有の見」、全ては無に帰する虚無の見解を「無の見」と言います。

つまりわたしたち凡夫はすぐに「有るのか、無いのか」に固執して考えますが、それは永遠に存在するわけ

ではなく、また完全に消滅して無に帰するわけでもないんです。

浅はかな知識に頼り、小さな経験則に基づいて自分本位にものごとを判断し、自分が思いたいように勝手に

考えているだけですので、その考えは事実とは言い切れないんですよね。

ですから現実逃避したり現実が受け入れられなかったり、また勝手に都合よく考えてそれ以外のことを否定

して受け入れない。

つまり、有ったものはいずれ無くなります。

しかし、無くなったらもう二度と手に入らない、というわけではありません。

でも、「有る、無し」にこだわり、執着し、振り回され、右往左往して悩み迷うのが我ら凡夫です。

この迷いの元が「有無見」なんだ、と龍樹菩薩は説いたんですね。

私たちは「正信偈」でお勤めしますよね。

この正信偈にも龍樹菩薩の教えが出てくるのご存知でしたか?

「龍樹大士出於世 悉能摧破有無見」

…りゅーじゅだーいじ しゅっとせー しつのうざいは うーむーけん…のところです。

龍樹大士世に出でて、ことごとく、よく有無の見を摧破せん、という意味です。

つまり、龍樹菩薩は「有る、無し」に固執した考え方を打ち破る、ということなんです。

今月の法語も、この龍樹菩薩の教え「足ることを知るならば貧しくとも富むといえる。財はあっても欲が

多ければ、これを貧しいと名付ける」からの引用です。

つまり、物が有るとか無いとかを基準に考えるから際限ない不安にかられ、迷うのが凡夫。

事実を事実と受け入れ、今あるモノで足るを知れば、心に迷いは無くなるから、結果として心が富んでいく。

反面、欲が先に立てば、モノがどれだけあっても不安になり、もっともっとと更に求めるので、どんどん

心が貧しくなっていく。

つまり貧富とは物量や高低で測るものではなく、心のありようのことを言うんです。

人は手にしたものを失うまいと必死に守ります。

そういう生き物です。

しかし、それを失ったからといって悲観し、落ち込むことはありません。

失ったら失ったで、また得るものもあります。

皆さん、いままでその連続ではなかったですか?

なのにまだ心配ですか?

では命を失ったら…?

阿弥陀さまに救われて、お浄土で永遠の命を賜ります。

そんな有り難いことはないです。

ですから、私たち凡夫はいかに普段から小さなことの「有る、無し」にこだわり、振り回され、迷い、苦しみ

憂いて大切な命という時間を浪費しているか、とも言えます。

私たちの最大の関心事、後生の一大事…つまりこの世で命を終えた後のこと…この大問題は既に阿弥陀さまに

解決して頂いているのですから、有るとか、無いとか、そんな小さなことを気にせず、もうおそらく二度と

経験出来ないであろう、この「人」としての命を目一杯過ごした方が良いですね。

南無阿弥陀仏

南無阿弥陀仏

善教寺 住職

本願寺派 布教使

釋 一心(西守 騎世将)